sito delle Fraternità Evangeliche

di Gerusalemme di Firenze

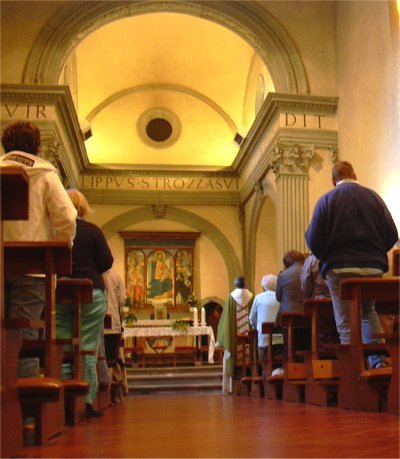

ritiro annuale delle Fraternità Evangeliche di Gerusalemme di Firenze

Eremo di Lecceto - 31 maggio - 2 giugno 2009

|

sito delle Fraternità Evangeliche di Gerusalemme di Firenze |

ritiro annuale delle Fraternità Evangeliche di Gerusalemme di Firenze Eremo di Lecceto - 31 maggio - 2 giugno 2009 |

|

|

da “Sources vives” , dicembre 1993: “Les Laïcs, vocation à la sainteté” traduzione di Marta - FEG Assunta

Da un articolo di Claude e Colette Savart: “Le Fraternità laiche di Gerusalemme: bilancio e prospettive” Il 13 ottobre 1979, settanta laici, frequentatori abituali delle liturgie di Saint-Gervais, si riunivano a Issy-les-Moulineaux per fare discernimento, nella condivisione e nella preghiera, sulla loro vocazione particolare all’interno della “Comunione di Gerusalemme” e per organizzarsi in “fraternità laiche”. Come i monaci e le monache, volevano, a loro volta, cercare “di mettere la preghiera nella città di Parigi e la città di Parigi nella loro preghiera”. Lo specifico del loro impegno nella “Comunione di Gerusalemme” era di essere uomini e donne di preghiera, contemplativi nel cuore del mondo, pur vivendo senza limitazioni la loro vocazione di laici. Oggi, circa 15 anni dopo, le Fraternità laiche di Gerusalemme vivono secondo questa intuizione iniziale. Aiutati e guidati da fr.Pierre-Marie, priore generale della Comunione di Gerusalemme e da fr.André, che le accompagna dall’inizio, i loro membri si sono sforzati di discernere i segni e le chiamate di Dio che precisavano e chiarivano la loro vocazione particolare. Così si sono rivelati con più chiarezza alcuni punti fondamentali sui quali si basa questa vocazione, senza che, d’altra parte, ci sia mai stato alcunché di immobile; perché il Signore continua ad invitare a camminare, ad amare meglio, a pregare di più, a essere sempre più testimoni del Vangelo. |

|

A poco a poco, inoltre, i mezzi in vista di questo scopo si sono determinati con più chiarezza e questo ha portato con sé una certa evoluzione delle Fraternità Laiche. Ciò che caratterizza dall’inizio la vocazione delle Fraternità Laiche di Gerusalemme, è la chiamata ricevuta e accettata a una vita di preghiera nel cuore del mondo, “nel cuore della città, nel cuore di Dio”. Laici attivi nella vita familiare, professionale e sociale, spesso molto impegnativa, senza rinnegare responsabilità a volte importanti, non possono dare alla preghiera (liturgica o personale) lo stesso tempo che le dedicano i loro fratelli e sorelle consacrati. Non vogliamo in nessun caso essere o diventare pseudo-laici e ancor meno pseudo-monaci. Per sfuggire a questa contraddizione e mantenere una intensa vita di preghiera, abbiamo bisogno di un dispositivo di “tempi forti”, dedicati al raccoglimento, all’ascolto dello Spirito Santo, a ripetere incessantemente l’umile domanda che il Signore ci porti verso la grazia della preghiera continua, nonostante le debolezze di tutti noi. La vita di un laico impegnato delle Fraternità Laiche di Gerusalemme è quindi ritmata da questi “tempi forti”: - ogni giorno, tre volte al giorno, la preghiera dei Salmi ci unisce alla liturgia della Comunione di Gerusalemme, così come l’ascolto quotidiano della Parola di Dio e, se possibile, la partecipazione all’Eucarestia; - - tutte le settimane, almeno un’ora di adorazione; - - ogni tre mesi un ritiro (per noi la Domenica con Dio - n.d.r.) durante il quale si succedono liturgie, insegnamenti, tempi di silenzio, ecc.; - - ogni anno un ritiro. Ognuno deve trovare il suo equilibrio fra i propri impegni necessari, legittimi ed esigenti, ed un profondo desiderio di preghiera. Ma attraverso questo cammino di preghiera i laici vogliono cercare di testimoniare, in un mondo indifferente o ostile a Dio, la gioia e la pace che il Signore dà, quando gli si dedica gratuitamente un po’ di tempo. Il “Libro di vita di Gerusalemme” è considerato anche dalla Fraternità Laiche il loro tracciato spirituale. Scritto all’inizio per i monaci e le monache, si è rivelato a poco a poco e |

|

|

|

senza difficoltà, adattabile alla vita dei laici. Lo spirito che lo anima, la chiamata ad una vita di santità nel cuore della città, attraverso la preghiera, l’amore e l’umiltà, sono rivolti ad ogni cristiano battezzato. Letto e riletto, meditato e pregato da ognuno, è davvero il fondamento spirituale delle Fraternità Laiche. Ogni Fraternità Laica ha un legame particolare con un monaco o una monaca, che abbia accettato di esserne “l’angelo custode”; quasi sempre è impossibile per questi “angeli” partecipare alle riunioni, ma pregano per e con la “loro” Fraternità. Altrettanto la Fraternità Laica prega per le intenzioni dei fratelli e delle sorelle. Fin dall’inizio le Fraternità Laiche si sono sentite chiamate a divenire il prolungamento missionario delle Fraternità Monastiche nei luoghi in cui vivono e lavorano, il cui accesso, da parte dei fratelli e delle sorelle, subisce inevitabilmente delle limitazioni. La Fraternità vuole essere realmente una “scuola di preghiera”: ogni riunione comprende un tempo di ascolto comune della Parola di Dio e un tempo di preghiera. E’ un’esperienza della presenza di Cristo in mezzo a coloro che si sono riuniti nel Suo nome, per imparare a recepire ciò che lo Spirito vuole dirci, anche attraverso le parole dei nostri confratelli. La Fraternità vuole essere anche scuola di vita fraterna. Non è sempre facile ascoltarsi, accettarsi, capirsi, aiutarsi. Impariamo ad amare i fratelli come il Signore ci chiede. Questo “tirocinio della carità” deve portare ognuno di noi a modificare i suoi rapporti con tutti coloro che incontra, con i quale vive e lavora. Per vivere tutto questo ci è sembrato logico concretizzarlo in una sorta di regola di vita, che ci dia dei punti di riferimento e proclamare in pubblico la nostra volontà di sforzarci a rispondere su questa linea alla chiamata di Dio attraverso l’Impegno.

|

|

da “Sources vives” , dicembre 1993: “Les Laïcs, vocation à la sainteté” traduzione di Marta - FEG Assunta

Da un articolo di Beatrice Cantoni,: “Vocazione?”

Ad un giornalista che mi chiedeva perché faccio parte delle Fraternità Laiche e non di un’altra realtà, e se non si trattasse di una seduzione invece che di un discernimento, io risposi che, dopo un certo numero di anni potevo proprio parlare di “vocazione”. Quando le Clarisse ci chiedevano se la spiritualità della nostra comunità era legata a un santo (come per loro San Francesco e Santa Chiara), noi rispondevamo che il nostro punto di riferimento è invece una città, Gerusalemme, “visione di pace”, un luogo che Dio ci dona e dove ci raduna. Come riconoscere la traccia indicata da Dio, come seguire la Sua libertà? Dio dice “vieni!” e i discepoli si alzano e lasciano le loro reti, il loro tavolo da lavoro, il loro mantello e lo seguono. Ma dopo bisogna fare una scelta. E Lui solo può dirci se col suo aiuto, il nostro esserci può divenire una vocazione, un essere “con”, un vivere insieme, il luogo che Dio ci dà e dove Lui si dà, perché noi diventiamo i testimoni fedeli del Suo amore. La mia libertà è di venire, portando i talenti che ho ricevuto. La scelta difficilmente è immediata; è da rinnovare, da approfondire, da verificare con l’esperienza, con l’aiuto dei nostri fratelli. Non si vede sempre con chiarezza, ma si finisce con lo scorgere qualcosa, un cammino di preghiera, la scoperta dell’unione fraterna, la certezza che ci è chiesto di vivere secondo il Vangelo. Quello che le Fraternità Laiche chiamano “Preghiera d’Impegno” è un atto liturgico compiuto in comunità, quasi sempre durante l’Eucarestia. Una parte della preghiera è al presente: un atto di fede, di speranza e di carità. Una parte è al futuro, per indicare la nostra fragilità e la nostra speranza e ci indica i mezzi che ci sono dati per vivere questa comunione: fare un’Eucarestia di tutta la mia vita, vivere i Salmi, aprirmi alla preghiera, partecipare agli incontri di Fraternità e, se possibile, compiere quel gesto profetico che è il pellegrinaggio a Gerusalemme. Tutto è legato come un grande covone e anche se il nostro cammino personale può essere, talvolta, solitario, rimane però “nella” comunione. |

|

|

|

In un mondo di scelte continue e in una cultura dell’effimero, dire “eccomi!” è un atto di formidabile libertà. Sembra un paradosso: io rinnovo ogni anno, questo impegno che è però di tutta me stessa e di tutta la mia vita. E’ totale, ma non definitivo. Non so dove sarò portata, ma ho il diritto di dire “eccomi!” a Qualcuno che è fedele e che sa dove mi vuole condurre nel suo desiderio di amore misericordioso. Il “Libro di Vita” è un concentrato di Bibbia e di Vangelo, Parole che riassumono l’immenso cammino di una spiritualità antica, benedettina, carmelitana, Padri del deserto ecc. Bisogna attendere che il Signore scriva in noi queste parole antiche, ce le insegni, quando Lui vorrà. Una cosa è certa: dobbiamo di nuovo scriverlo nella città, dobbiamo inventare, partendo da questo testo, un modo di vita in Dio. La nostra libertà è grande e deve essere creatrice in risposta al soffio leggero dello Spirito. L’essenziale del nostro carisma è essere noi stessi; questo divenire sempre più se stessi, non desiderare l’erba del vicino, è una beatitudine del “Libro di Vita”: “felici coloro che, non sognando più un’altra situazione o un altro luogo, cominciano a mettere radici autentiche. Solo allora possono dare frutto” (par.172). Dio lavora nel nostro essere instabile e possiamo cogliere questo suo lavoro, nella condivisione degli insegnamenti, delle esperienze, della preghiera. La gioia della comunione, anche quando la fede è messa alla prova o la preghiera diventa difficile, il sapore delle nostre esistenze trasformate dal Vangelo, le monete d’oro che sono le parole e i sorrisi fraterni: è qui il nostro tesoro, qui abbiamo messo il nostro cuore e la nostra fede ne è rafforzata. Il dono ci supera e richiede solo gratitudine. Vocazione? Lo spero. Laudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DominevLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DominevvLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate DomineLaudate Domine

|

|

|

Insegnamento di Sr. Grazia FEJ

1° parte. BETLEMME: ESSERE CONTEMPLATIVI . Betlemme. Chi ha visto, chi ha riconosciuto il Messia nel bambino della mangiatoia? Direi che ha potuto far questo chi aveva uno sguardo contemplativo. Vorrei parlarvi della dimensione contemplativa della vita cristiana. Se volessimo dare un titolo potremmo dire: Betlemme: essere contemplativi. Essere contemplativi fa parte del carisma di Gerusalemme. E’ come qualcosa inscritto nella sua natura. Ora sviluppiamo un po’ l’argomento per capire cosa vuol dire “Dimensione contemplativa” nella vita cristiana. Innanzi tutto la contemplazione è una funzione costitutiva della Chiesa. E questo emerge bene dai Documenti a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II. E’ costitutiva della Chiesa, ma non tanto della sua struttura visibile (non è qualcosa che si ved!), ma fa parte della sua vita più interiore, di tutta quella componente di mistero, più rivolta verso la tensione escatologica. Mi veniva in mente quello che diceva Sarah: niente che attiri l’attenzione. Questa funzione contemplativa della Chiesa ha la sua più alta espressione, dicono i documenti, nella liturgia. Adesso alcune cose sul termine contemplazione. Cito Enzo Bianchi il quale dice:” questa parola è una parola che spesso è abusata, non è ben capita perché viene usata per indicare una specializzazione piuttosto elevata dell’esperienza cristiana, quindi si pensa ai mistici, a chi |

|

ha già raggiunto un certo livello di vita spirituale ecc. E’ qualcosa che uno contrappone alla vita attiva” Vita contemplativa, vita attiva; uno è più contemplativo, l’altro più attivo. In genere c’è un po’ questo modo di vedere le cose. E quando si dice “contemplativi”, a che cosa si pensa? Ai monaci, alle monache. Se partiamo dal testo biblico, questo termine, il termine contemplazione, tradotto in greco è “theorìa”. Nel Nuovo Testamento questo termine ricorre una sola volta, nel Vangelo di Luca, quando l’Evangelista dice che la folla che è accorsa a quello spettacolo che è la crocifissione (qui c’è il termine “theorìa”) ripensando a quello che era accaduto, se ne torna battendosi il petto. Quindi questo termine ci rimanda alla centralità della croce, al momento della crocifissione. Il Crocifisso contemplato. Quindi fonte di conversione, configurazione a Cristo ecc. Questo ha sviluppato tutta una spiritualità. Dall’ebraico il termine si traduce in: “conoscenza amorosa e penetrante”. Vedete il nesso, più o meno siamo lì. Invece i Padri greci e orientali hanno cercato di approfondire questo termine e lo hanno interpretato così: theorìa = Theos (Dio) e horao (verbo vedere) – quindi “vedere Dio”. Ma come vedere Dio? Vedere Dio in tutto, in tutte le cose. Quindi la contemplazione sarebbe questo impegno, questo sforzo continuo a vedere Dio in tutto quello che esiste. Su questo gli orientali hanno sviluppato tutta una spiritualità. Un autore dice: “la contemplazione non è la visione di Dio , ma è la visone del mondo in Dio”. Questa lettura del termine allora ci porta a dire che non si tratta di qualcosa che è riservato ai mistici o ai monaci, ma la contemplazione è una realtà a cui è chiamato ogni battezzato, cioè è un elemento costitutivo di ogni vocazione. Infatti ogni battezzato, proprio perché è stato innestato nella vita di Gesù, attraverso la contemplazione conforma a Cristo la sua esistenza. Allora vedete che non si tratta di fuggire dagli uomini oppure di evadere dalla storia, oppure di entrare in monastero, oppure di avere del tempo da dedicare alla preghiera. Non sono aspetti primari perché il contemplativo non è altro che un credente che cerca di discernere nella propria vita, negli altri, nella storia la presenza di Dio, la presenza di Gesù: è qualcuno che entra in una conoscenza amorosa di Dio in modo sempre più profondo. Come diceva Pierre-Marie, uno dei pilastri di Gerusalemme è gridare il Vangelo con tutta la vita e chi è che grida il Vangelo con tutta la vita se non chi ha addosso questa Presenza, quindi la trasuda? Questa ricerca di Dio in tutto ha questa conseguenza: far sì che come persona io sia un Vangelo vivente. Il Libro di Vita dice al n.63: “cerca di scoprire l’impronta di Dio nel quotidiano, il Suo Volto nell’invisibile.” Poi c’è ancora un significato del termine contemplare che a me personalmente piace molto perché rimanda alla parola Templum. Contemplare significa. “l’arte di osservare i profili del Tempio” e qual è questo Tempio? Non è forse il Tempio dove dimora lo Spirito Santo? Siamo noi, è l’uomo! E questo si lega molto bene con una frase del Libro di Vita dove si dice che “la più bella immagine di Dio è l’uomo, il volto del’uomo. Volti del Volto di Dio e riflessi dell’icona del Cristo. Allora il vero contemplativo chi è? E’ qualcuno che ha talmente uno sguardo affinato da arrivare a riconoscere nell’uomo stesso la presenza di Dio. Scrutare, osservare i profili del Templum; e l’uomo ha un profilo, una figura, ha dei risvolti che io posso osservare con questo sguardo puro e riconoscervi l’impronta di Dio. Allora si tratta di essere Cristiani in questo senso: di diventare come degli specialisti nel discernere la presenza di Dio che è diffusa dappertutto.. Qual è la finalità della contemplazione cristiana? E’ la carità, in tutte le sue espressioni, la dilatazione del cuore, la compassione. In breve: la conversione! Ma ha anche un altro aspetto: la capacità di giudizio, lo sguardo critico sulla storia. E’ uno sguardo penetrante, che va in profondità e che impara a leggere la storia con gli occhi di Dio, con uno sguardo pieno di amore e di misericordia. Io penso che noi viviamo in un mondo che è veramente segnato da una gravissima dimenticanza di Dio e allora quanto c’è bisogno di persone in questo mondo, mescolate con le altre, che invece vedono Dio in tutto, che fanno vedere che Dio non è qualcosa che è relegato solo a certi momenti o a certi ambiti. E in questo senso, voi potete essere molto efficaci. Qual è la sorgente della contemplazione? Come faccio a crescere in questo sguardo? Innanzi tutto attraverso l’ascolto della Parola. Il card. Martini diceva spesso nelle sue conferenze che nella fede cristiana si vede attraverso le orecchie. In realtà i nostri veri occhi per coltivare questo sguardo, sono le nostre orecchie. E poi chiaramente attraverso la preghiera, sia personale che comunitaria, nelle sue varie forme. Pensiamo, oltre alla liturgia, all’adorazione eucaristica per esempio, oppure all’orazione silenziosa. Proprio perché sono delle forme di preghiera estremamente semplici, quindi estremamente essenziali, povere e nude se vogliamo, hanno una forte intensità e questo aiuta ad andare nel profondo, a non restare soltanto in una preghiera superficiale, ma ad andare al centro, a ciò che è essenziale e questo conduce allo sguardo contemplativo, così come lo abbiamo preso in considerazione. Pierre-Marie dice spesso che siamo tutti chiamati ad una certa vita monastica. E lui intende (io penso) ad un reale cuore a cuore con Dio. Tutti siamo chiamati ad una certa radicalità evangelica. Io vorrei brevemente approfondire questo perché mi sono chiesta soprattutto all’inizio, i primi anni in cui ero a Gerusalemme, com’era possibile che io monaca, noi monaci e voi laici ci riferissimo entrambi ad un testo come il Libro di vita, che è un tracciato spirituale molto aperto, con certe caratteristiche, ma è anche una Regola di vita monastica che per noi è vincolante. Noi la leggiamo come regola di vita. E in questi anni mi sono documentata un po' sulla spiritualità dell’Oriente Cristiano. Pierre-Marie afferma spesso che Gerusalemme è nata per respirare con i due polmoni (l’avete già sentito e sapete cosa vuol dire) e che l’ecumenismo è una delle caratteristiche di base della nostra realtà. I Padri dell’Oriente hanno sempre sostenuto l’idea che la spiritualità monastica si identifica con la spiritualità cristiana. Vi cito la lettera apostolica di Giovanni Paolo II “La luce dell’Oriente” là dove dice: “Il monachesimo in Oriente non è stato visto solo come una condizione a parte propria di una categoria di cristiani, ma particolarmente come punto di riferimento per tutti i battezzati nella misura dei doni offerti a ciascuno dal Signore, proponendosi come una sintesi emblematica del Cristianesimo.” Questa visione del monachesimo mi ha fatto capire meglio la realtà di Gerusalemme. Dire che la spiritualità monastica si identifica con quella cristiana non vuol dire che un monaco e un laico sono la stessa cosa, capiamoci, è chiaro che ci sono delle differenze, prima tra tutte la scelta celibataria. C’è stata una chiamata diversa, un dono diverso da vivere. Ma, dicono i Padri Orientali”ciò che è primario è vivere il Vangelo”. San Giovanni Crisostomo dice:” Le Scritture non conoscono questa differenza”. Se noi partiamo dalla Scritture, non troviamo questa differenza. Allora se ci lasciamo guidare da questa considerazione capiamo perché noi possiamo aprire il Libro di Vita e sostituire (qualche volta, non sempre) la parola monaco con quella di cristiano. Possiamo farlo perché partiamo da una stessa base, che è quella della Scrittura.. Concludendo penso che voi, insieme a noi, esistete, esistiamo per dire il primato dell’essere sul fare, per manifestare, prima di tutto il primato delle realtà spirituali. Se volete trovate questo al n°157 del Libro di Vita là dove si dice:”per il fatto che prima di tutto ti sei messo sul piano delle realtà spirituali, tu raggiungi ciò che è più reale nell’esistenza umana.” Siamo chiamati a dire con la nostra vita la Parola ( puro Vangelo ) che nel Libro di Vita emerge diverse volte: “a cosa serve all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso, se perde la sua anima?” Vi vedo proprio come un segno, molto semplice, normalissimo di una presenza con un colore particolare, perché Gerusalemme ha un colore particolare, che dice con il suo modo di vivere agli uomini: a cosa ti serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la cosa più importante? Questo è il primato delle realtà spirituali, la cosa più reale E questo nasce da uno sguardo contemplativo. |

|

2° PARTE. NAZARETH: UN MODO DI VIVERE NELLA CITTA’

“Padre, non ti chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno.” Gv 17,15

Questa parola Gesù la dice per tutti i suoi discepoli, ma per noi, Comunione di Gerusalemme è una parola particolarmente importante. E’ una parola che illumina l’essenza del dono che abbiamo ricevuto. Il cristiano è NEL mondo senza essere DEL mondo. I monaci e le monache di Gerusalemme sono nel mondo senza essere del mondo. Pierre Marie dice spesso: “ama il mondo per ciò che è senza comprometterti in ciò che fa “. Questo è quello che Gesù ha fatto nella sua vita ed è quello che ci chiede di fare a nostra volta. P. Raniero Cantalamessa nella sua prefazione al libro “Come monastero la città “ cita la lettera a Diogneto là dove dice: “essi ( i Cristiani ) testimoniano un tipo di vita, (letteralmente politeia = un modo di vivere nella città) meraviglioso e a detta di tutti paradossale “. E dice che essi testimoniano al mondo di oggi che la vita Cristiana, e monastica non è primariamente rinuncia o disprezzo nei confronti del mondo ma è annuncio profetico di cieli nuovi e terra nuova. Il Cristianesimo non è la religione del NO ( al mondo, alla gioia, all’amore ) ma è la religione del SI. Sì alla vera gioia, alla vera bellezza, al vero amore. Vorrei leggervi un breve estratto di una conferenza di Emanuele Bargellini. “La mattina presto di ogni giorno dal lunedì al venerdì; sguardo veloce all’orologio, la metropolitana o l’autobus affollato e via di corsa in ufficio, in fabbrica, a scuola. Alle 18 la scena si ripete in direzione opposta….E’ la vita delle nostre città. E’ come se la vita di ognuno fosse un pezzo indispensabile dell’ingranaggio che fa girare il sistema. La gente si domanda se in questo ingranaggio ci sia qualcosa di gratuito e di libero. Sembra che non ci sia più posto per realtà elementari ma fondamentali come il riposo, il silenzio, l’ascolto interiore, rapporti interpersonali liberati dalla pura funzionalità…” Dice cioè che si ha l’impressione di essere nient’altro che un pezzo dell’ingranaggio, ingabbiati nelle logiche del mondo da certi ritmi obbligati. Il Cristiano, come si pone? E’ chiaro che non siamo tolti da quest' ingranaggio, però siamo custoditi dal pericolo che queste logiche ci facciamo girare a vuoto, oppure, peggio, ci facciamo scivolare nel peccato. Ciò che ci custodisce è proprio la preghiera di Gesù presso il Padre e anche la Sua offerta. Infatti Gesù dice: "Io per essi consacro me stesso”. Cristo ci fa avanzare in questo “controcorrente” nonostante tutto e ci chiede a nostra volta di entrare in questa sua preghiera e di dimorarvi per essere con Lui una cosa sola. Quindi non siamo tolti da queste logiche, ci viviamo in mezzo, siamo nel mondo, ma Lui ci ha chiamati ad essere con lui e quindi a non appartenere a queste logiche. Cosa può significare questo, per noi, Gerusalemme? Ognuno di voi secondo me, avrebbe tante cose da dire e su cui riflettere. Io ne ho scelto una. Parto da una parola che noi usiamo spesso: è la parola oasi. Intesa proprio come questo luogo insperato di “ pausa “ dal deserto. Sul volantino che abbiamo in fondo alla badia che presenta la nostra realtà di vita, tra le altre cose c'è scritto: “essi (cioè noi ), tendono a portare la preghiera nella città e la città nella preghiera, a creare un’oasi nel deserto della solitudine, nell’inquietudine, della ricerca o dell'indifferenza, dando vita ad uno spazio di silenzio e di preghiera che sia al tempo stesso un luogo di accoglienza e di condivisione”. Tra i nostri obiettivi, l'oasi è un punto fondamentale. Qualcosa da vivere già noi e da creare per gli altri. Ho pensato a due tipi di oasi che ci possono dare gli spunti anche concreti. 1° L’oasi della gratuità. La gente si domanda, diceva Bargellini, se ci sia o no ancora qualcosa di gratuito e di libero, qualcosa di semplice; nel senso di non complicato. Qualcosa di non funzionale. Possiamo farci questa domanda: ci può essere un'oasi nel deserto, del “ ti do se tu mi dai?". Il “ ti do se tu mi dai” è una logica nel mondo di fronte alla quale si ha l'impressione che la gratuità non abbia impatto. Pensate a quanto ci fa piacere quando una persona incontrandoci ci dice:” guarda adesso sono completamente a tua disposizione e questo tempo è tutto per te.” Questo vuoi dire che il telefono viene dopo, che i miei eventuali problemi personali vengono dopo. Poter dire: “ adesso ci sei solo tu.” Sembra banale ma se ci pensate... Sia che si tratti di adorazione eucaristica, sia che si tratti di accogliere una persona, un fratello, una sorella, saper dire: adesso ci sei solo tu, e tu come persona. Penso che questa sia un'oasi che possiamo creare. Forse è un’oasi microscopica un'oasi, nascosta come è la vita di Gesù a Nazareth, però un'oasi che porta molto sollievo, un piccolo atto d'amore ma che oggi è molto raro a trovarsi. "Adesso ci sei solo tu". Un'oasi a cui tutti in fondo aspiriamo, perché tutti aspiriamo alla gratuità dell'amore soprattutto perché Dio con noi si relaziona così: " adesso ci sei solo tu". Dov'è che si impara questo? Se Dio con noi si relazione così noi la impariamo dall'incontro, dalla relazione con Dio e penso prima di tutto all'oasi della liturgia, che sia la liturgia alla Badia fiorentina, che sia la liturgia in Cattedrale, che sia la liturgia che voi celebrate in casa, in famiglia, ecc, quando vi incontrate. Che cosa c'è di più gratuito della lode? |

|

2° L’oasi della preghiera continua. Così inizia il “ Pellegrino Russo”. …” Per grazia di Dio sono Cristiano; per le mie azioni un grande peccatore e per condizione un pellegrino senza dimora. La 24° Domenica dopo Pentecoste andai in chiesa per ripetere le mie preghiere. Durante la liturgia si stava leggendo la 1° epistola di S. Paolo ai Tessalonicesi e tra le altre parole udii queste: prega incessantemente… Fu questa frase più di qualunque altra che si impresse nella mia mente e cominciai a riflettere su come fosse possibile pregare incessantemente poiché un’ uomo deve anche preoccuparsi di altre cose per guadagnarsi da vivere” Il Pellegrino Russo ha colto subito il problema. C’è la preghiera ma poi c’è anche la vita con le sue faccende. Noi monaci e monache quando facciamo professione ci impegniamo a tendere alla preghiera continua, qualcosa di veramente essenziale nella nostra vita. Tutti rischiamo infatti di relegare la preghiera in certi momenti e dimenticarci di Dio per il resto del tempo. Domanda: ci può essere un’oasi nel deserto della separazione tra preghiera e vita? Infatti questa separazione è un deserto poiché crea solitudini, toglie la pace, espone ai pericoli. Nella vita spirituale è una sorta di schizofrenia. Un autore spirituale: Antony Bloom dice…” quando piove su di noi una grande gioia, un grande dolore o dispiacere, non li dimentichiamo nel corso della giornata. Facciamo quello che dobbiamo fare ma quel dolore o quella gioia rimangono sempre con noi. Lo stesso dovrebbe accadere con il senso della presenza di Dio. E se il senso della presenza di Dio è così chiaro, allora si può pregare mentre si è occupati in altre faccende, si può pregare anche quando si fa uno sforzo fisico, ma anche quando si sta con la gente, in ascolto o anche impegnati in qualche forma di conversazione o di relazione. Ma questa non è comunque la prima cosa che ci capita e dobbiamo educarci innanzitutto ad acquisire quest'atteggiamento di attenzione adorante.” |

|

|

Il senso della presenza di Dio: ecco per noi l'oasi ! La Parola dice: “ ho ricordato il Signore e sono stato nella gioia” Quel momento in cui mi ricordo di Dio e mi affiora questo senso della presenza di Dio, io trovo un'oasi. Non è una cosa che succede spontaneamente e bisogna educarsi per acquisirla. Gli orientali chiamano questo cammino: cammino della preghiera del cuore. Ci sono tanti autori soprattutto nell'ambito monastico che parlano di svegliare la preghiera che è innata in noi, partendo da quello che dice S. Paolo: lo Spirito geme in noi, prega in noi. Abbiamo già la preghiera in noi dal Battesimo e quindi si tratta di farla fluire poiché è ostacolata dal nostro cuore duro. Bisogna fare in modo che questa sorgente che è come ostruita da una grossa pietra, venga liberata. Forse anche per noi in questo ritiro c'è questa grazia da chiedere: che Gesù sposti questo masso e allora si cresce in questo senso della presenza di Dio che diventa un oasi anche per gli altri. |

|

3 parte: GERUSALEMME: UN NOME CHE DICE…

Vorrei leggervi un breve detto rabbinico che forse conoscete già: può essere un testo di meditazione molto profondo. “Quando Dio creò il mondo creò 10 porzioni di bellezza: ne attribuì 9 a Gerusalemme e 1 sola al resto del mondo. Dio creò 10 porzioni di scienza, ne attribuì 9 a Gerusalemme e 1 sola al resto del mondo. Dio creò anche 10 porzioni di dolore ne attribuì 9 a Gerusalemme e 1 sola al resto del mondo.” Vedete che c'è da meditare. Per me queste parole, questo detto rimanda anche a quanto dice Gesù nel Vangelo: “a chi molto fu dato, molto sarà richiesto “ Gesù ci mette di fronte le esigenze della sequela, lo dice chiaramente. Allora vivere il Vangelo lo sappiamo è molto bello, è molto ricco, ma è anche molto esigente. Poi scendiamo un po' nella nostra realtà di vita e diciamo che anche vivere a Gerusalemme è molto bello, ma è molto esigente. Nel libro di vita si dice che per noi il nome Gerusalemme esprime un'appartenenza, significa una missione, richiama un'esigenza.. Ho voluto brevemente sviluppare questa frase dividendola in tre parti.

1° GERUSALEMME ESPRIME UN’APPARTENENZA.

Noi viviamo di appartenenze, anzitutto come cristiani. Viviamo una appartenenza a Cristo, poi viviamo un'appartenenza alla Chiesa e poi viviamo un'appartenenza a una realtà specifica nella Chiesa. E ci sono anche tante altre appartenenze: apparteniamo ad una nazione, apparteniamo ad una famiglia d'origine, a una famiglia nostra. La vita è piena di cerchi di appartenenza. Ogni volta che si tratta di parlare di appartenenza e di viverla, noi ci troviamo a che fare con 2 elementi: il desiderio dell'unità e l'accoglienza delle diversità. Ora vorrei tornare un momento a quanto disse Pierre Marie nel Forum del 2007, quando parlò dei pilastri di Gerusalemme. Disse che uno dei pilastri di Gerusalemme e una delle sue caratteristiche fondanti è l'attenzione posta sull'esempio della Trinità. Se voi notate all'inizio dei capitoli del libro di vita c'è sempre questa attenzione posta sulla Trinità.. Immaginiamo questi 2 elementi unità e diversità come 2 piatti di una bilancia; ci chiediamo quale di questi due è più importante. Oppure: quali dei due ha più peso. E’ lavorando di più sulle diversità che io arrivo all'unità, oppure è meglio partire dall'unità per valorizzare le diversità? C’è sempre un bilanciamento da fare, un mettere in rapporto due cose che apparentemente sembra che non stiano insieme. Vorrei farvi notare che questi due punti di vista rispecchiano le due teologie con cui l’Oriente e l’Occidente Cristiani affrontano questo problema. Nella visione latina, la nostra, l'unità è all'inizio, cioè è il dato che ha più peso su questa bilancia. L’esempio classico è il primato del successore di Pietro. Nella visione greca, ortodossa, l'unità invece è al termine, cioè è vista come punto di arrivo, e infatti nell'oriente quello che primeggia è la pluralità. L’autonomia delle chiese. Dove voglio arrivare ? La sfida per noi occidentali è come dare spazio realmente alle diversità senza rischiare di incasellare tutto sotto una piramide. E per gli orientali, può essere: come avere un'effettiva unità di Chiesa, perché comunque ce n'è bisogno, senza troppo frammentarsi. Vedete allora che c'è un discorso di fare equilibrio. Ma proprio perché le due chiese hanno queste differenze, possono arricchirsi a vicenda. Noi abbiamo da imparare dagli orientali, il rispetto per le diversità e loro forse hanno da imparare da noi la custodia dell'unità. Nel libro di vita vengono prese in considerazione entrambe queste posizioni: cito un passaggio: “ se si sarà costruita una forte unità tu troverai arricchimento nelle vere diversità. Pierre Marie dice spesso, e lo disse anche al Forum diverse volte, che proprio la diversità è necessaria per fare unità, anzi è un elemento che la rafforza. Insisto tanto su questo discorso, perché nel libro di vita, c'è scritto che Gerusalemme non è un ordine, ma una famiglia di fraternità.( n. 170.) Gerusalemme per sua natura è una realtà variegata, in movimento, diversificata,” colorata.” E’ un dato di fatto che a Gerusalemme ci siano tante differenze da tenere insieme, pensate all’internazionalità per esempio… Pensiamo alla Gerusalemme città, in terra santa. “Gerusalemme è il luogo in cui le tre religioni monoteiste sono meravigliosamente riunite, sembra quasi un miracolo, ma drammaticamente divise”. Ripensate a quel detto rabbinico citato all’inizio. A “ Gerusalemme” forse c'è un lavoro in più da fare rispetto ad un'altra realtà. Il fatto che la “margherita”, il simbolo di Gerusalemme, abbia tanti petali e di diversi colori e sia un bel fiore non va da sé. Per tenerla insieme c'è un lavoro da fare. Il libro di vita ci ricorda che l'ascesa verso l'unità è faticosa, mentre è agevole la china verso le disunioni.(n. 8 ). Dobbiamo sapere che basta poco, per distruggere quanto si è faticosamente costruito. Anche noi siamo meravigliosamente riuniti e drammaticamente divisi. Allora tenere insieme le differenze e vederne il positivo è molto faticoso, fa parte delle nove porzioni di dolore. Penso però che a noi è proprio chiesto di fare questo ed è una ricchezza per Gerusalemme, è una ricchezza per tutta la Chiesa, è un segno di cattolicità.

Da dove partiamo

per lavorare su questo? Intanto il cammino dell'unità comincia

da sé stessi perché siamo già divisi in noi, quindi è il cammino

verso l'unità interiore, è un camino per la vita che dura tutta

la vita. |

|

Padre Raniero Cantalamessa dice: “Tutti vogliamo l'unità, tutti la desideriamo dal profondo, il bisogno di unità è parte della pienezza dell'essere. C'è bisogno di unità. Ma perché allora è tanto difficile farla, se tutti la desiderano così? E' che noi vogliamo sì che si faccia l'unità ma intorno al nostro punto di vista. Esso ci sembra così ovvio, così ragionevole che ci stupiamo che gli altri non se ne accorgano e insistano invece nel loro punto di vista. Tracciamo persino delicatamente agli altri la strada per venire dove siamo noi e raggiungerci nel nostro centro...Il guaio è che l'altro sta facendo la stessa cosa con,me. Ma per questa strada non si raggiungerà mai l'unita, si fa il cammino inverso. La Trinità ci indica il vero cammino verso l’unità. La via alla vera unità sta nell'imitare tra di noi e la Chiesa la vita della Trinità. Significa immedesimarsi nell'altro, mettersi come si dice nei suoi panni, cercare di capire prima di giudicare. Nella Trinità ogni persona parla bene dell'altra e questo ci ricorda la raccomandazione di S. Giacomo: “ Non sparlate gli uni degli altri fratelli…” Il primo miracolo dello Spirito a Pentecoste fu di rendere i discepoli “ un cuore solo”. Egli è sempre pronto a ripetere questo miracolo: a trasformare la discordia in concordia. Concludendo, si può essere divisi nella mente, in ciò che ognuno pensa, ma mai nel cuore. Questo significa imitare l'unità nella diversità, della Trinità.

|

|

2° GERUSALEMME SIGNIFICA UNA MISSIONE

“La tua missione è di lasciati inondare dall’ amore di Dio e di proclamarlo con una vita di santità.” il Vangelo passa anzitutto attraverso la testimonianza della nostra vita. Questa è la nostra missione. “Durante il corso di tutta la vita con questo nome ( Gerusalemme),.il Signore ti chiamerà a seguirlo… ecco noi saliamo a Gerusalemme “.E noi sappiamo bene che cosa significa salire a Gerusalemme. Significa dare la vita. Questo è il succo del discorso. Non c'è niente che attiri di più verso Dio che una vita offerta per amore.

Sovente il dono di sé nella Chiesa si esprime in un impegno: matrimonio, voti religiosi, promesse ecc… ma oggi parlare di impegno fa un po’ paura, è percepito come qualcosa che ti stringe alla gola, che ti vincola in modo negativo. Occorrerebbe invece vederlo come qualcosa che ci aiuta a perseverare. Nei vostri Statuti è detto che voi siete il prolungamento apostolico delle Fraternità Monastiche. Sarebbe anche bello sentire cosa avete voi da dire in proposito. Mi permetto di esprimervi ciò che mi pare di vedere: se la liturgia è il cuore, voi siete un po' il sangue che circola fin nei capillari....Vedo così la nostra complementarietà: là dove per noi c’è uno STOP, per voi c’è un VIA. Dove per noi il semaforo diventa rosso, per voi diventa verde. Si cammina insieme ma con modi diversi e in momenti diversi. Vi faccio un esempio. Mi è capitato di incontrare delle persone in ricerca di Dio, ho percepito che c'èra un bisogno di incontrare una comunità, di conoscere la Chiesa,ecc ma io non avrei potuto occuparmi sistematicamente di loro e neanche offrire loro un contesto di comunità dove loro potessero nutrirsi e crescere nella fede. Però grazie a voi si è creata una possibilità e queste persone hanno potuto fare delle esperienze molto positive. Penso che noi dobbiamo lavorare a questa complementarietà.

Gerusalemme è una realtà giovane. E’ agli inizi: c’è un carisma da fare sbocciare e noi siamo di quelli che non troviamo già tutto pronto. Nella storia della Chiesa ci sono delle stagioni per la semina e delle stagioni per il raccolto. C’è chi arriva al momento della semina e chi arriva al momento del raccolto. Noi siamo arrivati al momento della semina: e forse non vedremo spuntare un gran che, però se siamo chiamati a seminare, dobbiamo seminare. Vuol dire che il nostro donarci al Signore, oggi, passa di qua. Beatrice Cantoni in un articolo su Sources Vives parlando del libro di vita dice: “…una cosa è certa: noi lo dobbiamo riscrivere nella città. Inventare a partire da esso dei profondi comportamenti di vita. La nostra libertà è grande; la vera offerta di noi stessi nel quotidiano deve essere CREATRICE proprio per rispondere a quella sottile incitazione dello Spirito Santo “

.Siamo arrivati come dei pionieri in un certo senso: il pioniere che fa? Semina. La Chiesa (a partire dal Concilio) vi chiede di essere protagonisti, che non vuol dire protagonismo ma rendersi creativi, attivi, presenti e responsabili. Possiamo così, insieme, contribuire a far sbocciare e crescere questo fiore, perché non è ancora aperto.

3° GERUSALEMME RICHIAMA UN’ESIGENZA… … Qual è questa esigenza ? La gioia. C'è un'esigenza di gioia nella vita di credenti. “La gioia ci viene donata perché possiamo viverla e testimoniarla…” “ Esiste realmente la gioia dello Spirito Santo (…) non contristare in te lo Spirito Santo abbandonandoti alla tristezza del mondo.” Gerusalemme è la città della crocifissione, ma è anche la città della Risurrezione... Allora noi potremo far continuare così quel detto rabbinico: “…Dio creò anche 10 porzioni di gioia e ne attribuì 9 a Gerusalemme …” Se ci sono 9 porzioni di dolore, ci sono anche 9 porzioni di gioia. “Colui che ti ha dato un nome ti consolerà: in Gerusalemme sarete consolati “. |

|

|

|

A maggior Gloria del Signore |