Brevi cenni

storici-artistici sulla Badia Fiorentina

Le notizie qui

riportate sono state

liberamente riprese da “La Badia Fiorentina”di

Alessandro Guidotti, ed. Becocci, Firenze 1982.

|

L’attuale presenza dei monaci di Gerusalemme in questa

antichissima Badia sembra rispettare ancora dopo mille

anni la volontà della fondatrice, la marchesa Willa

di Toscana, che nel 978 ne promosse

l’edificazione e dette vita al nuovo centro ecclesiale

con generose e laute donazioni di beni terrieri,

donazioni e privilegi.

Poco

più tardi (996-997), il figlio Ugo, il

generosissimo “gran barone” (Dante, Paradiso, XVI, 28)

confermò ed aumentò le donazioni materne con tale

munificenza da oscurarne la memoria e rimanere, nel

ricordo dei Fiorentini, il fondatore della chiesa, del

cenobio e delle opere annesse. La sua memoria, celebrata

fin dall’antico con continuità, si protrae fino ad oggi

con la liturgia della Santa Messa ogni 21 dicembre. Di

questo illustre personaggio rimangono a memoria nella

chiesa la bella sepoltura di Mino da Fiesole e gli

stemmi della Marca di Toscana (a bande verticali bianco e rosso)

sopra l’arco dell’altar maggiore, in facciata su via

Ghibellina e su alcuni arredi lignei.

In

quei tempi antichi fece molta impressione la presenza in

città di monaci benedettini, solitamente lontani dai

centri urbani, ma allora, come oggi, quella inedita

situazione ben s’inseriva e corrispondeva alla vocazione

spirituale e al tempo stesso terrenamente concreta

dell’anima fiorentina. Sappiamo infatti dalla conoscenza

della storia religiosa ed artistica quanto quella

presenza monastica sia stata feconda!!! Quei

monaci, animati dal motto “ora et labora”, hanno

svolto infatti in Firenze e per Firenze nei secoli

un’opera molteplice e profonda, educando moralmente,

promuovendo socialmente, stimolando sul piano della

ricerca culturale.

Nello

stesso tempo elevarono anche un monumento d’arte!!! |

xx |

campanile

e facciata della Badia Fiorentina vista dalla via

Ghibellina |

Adesso questo

complesso architettonico è abitato dalle Fraternità Monastiche di

Gerusalemme, monaci in città, monaci che pur contemplativi, si

rendono testimoni del Vangelo lavorando nella città. Lo Spirito

Santo ha rinnovato l’antico “ora et labora” in questa

comunità contemplativa e concreta che incide moralmente sulla città

in modo assolutamente inedito, corrispondente ai nostri giorni.

Un’altra comunità è presente nella bella

chiesa di questo antico convento, la comunità dell’Opera di San

Procolo, con la celebrazione della Santa Messa ogni domenica, alle

ore 9, la “messa dei poveri” che il Professor Giorgio La Pira,

sindaco di Firenze negli anni 1951-58 e successivamente 1961-65,

volle fin dal dopoguerra, come momento di comunione spirituale

profonda con gli “ultimi”

|

Stemma della

Marca di Toscana all'interno della Badia |

xx |

NOTIZIE SULLA PRIMA CHIESA : 978-1284

L’area, nella quale furono eretti la chiesa ed il

convento voluti dalla marchesa Willa, era compresa tra

le mura del primo cerchio della città ed una più antica

chiesetta posta a nord, intitolata a Santo Stefano.

Quest’area, adesso difficilmente individuabile, era

posta tra via del Proconsolo, piazza San Firenze, via

della Condotta, via dei Magazzini e via Dante Alighieri.

Il convento fu dedicato alla Vergine Maria e, per volere

della fondatrice, doveva essere abitato da monaci

benedettini.

La

forma della prima chiesa era quadrangolare con tre

absidi semicircolari e orientamento tradizionale, ad

est, e facciata ad ovest.

|

|

Della

chiesetta primitiva rimangono pochissime tracce:

- la

base cilindrica del campanile del X secolo, ancora a

fondamento dell’attuale campanile gotico;

- un

avanzo di lastra marmorea, decorato in stucco del sec.X-XI;

- frammento

di mensa in marmo intarsiato, attualmente nell’altare nella

cappella Pandolfini sec.XII-XIII;

- una coppia

di bifore in marmo bianco e verde, provenienti probabilmente

dall’antica facciata, attualmente posta nel loggiato superiore

del chiostro degli Aranci, sec.X

|

xxxxx |

coppia

di bifore, sec. X (chiostro superiore) |

|

LA RISTRUTTURAZIONE DELLA

CHIESA : 1284-1307

|

|

xxx |

La critica

attribuisce ad Arnolfo di Cambio, il celeberrimo

architetto di Palazzo Vecchio, di Santa Maria del Fiore e di Santa

Croce, nonché valente scultore, la ristrutturazione della chiesa a

partire dal 1284. I lavori si protrassero fino al primo decennio del

Trecento.

Le tre absidi

primitive furono allineate su via del Proconsolo, correggendo la

curvatura delle antiche mura che nel frattempo erano state demolite;

la grande parete sulla strada fu divisa da cinque lesene che

separano quattro alti e stretti finestroni archiacuti. Probabilmente

fu mantenuta l’antica dimensione della larghezza della chiesa, fu

realizzato un nuovo presbiterio rialzato di

vari gradini e

questo fu diviso in tre cappelle con crociere archiacute ed archi

ogivali all’ingresso. Le cappelle del presbiterio avevano affreschi

con storie di Cristo (a sinistra), storie della Vergine (al centro),

storie di Santi Martiri (a destra)

con vari gradini e questo fu diviso in tre

cappelle con crociere archiacute ed archi

ogivali all’ingresso. Le cappelle del

presbiterio avevano affreschi con storie di

Cristo (a sinistra), storie della Vergine (al

centro), storie di Santi Martiri (a destra) con

dedicazione a San Giovanni evangelista. I resti

di questi affreschi trecenteschi, (quelli

dell’abside centrale eseguiti da Giotto!!), sono

nei depositi degli Uffizi, ad eccezione di

alcuni con le scene della Vita di Cristo,

attualmente visibili nella cappella di San

Bernardo.

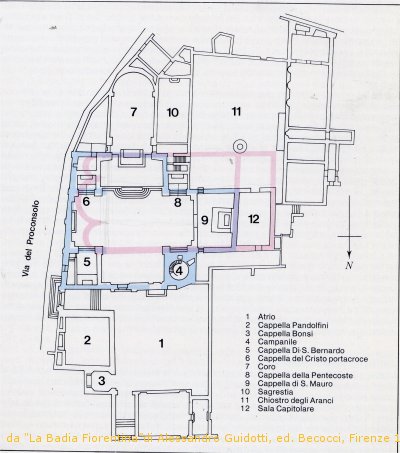

pianta del complesso di Badia,

secondo la ricostruzione di W.Paatz. in

nero l'attuale impianto, in rosso la

chiesa alto-medievale, in blu la chiesa

gotica (da

“La Badia Fiorentina”

cit., Firenze 1982.)

|

|

|

parete esterna dell'abside, sec. XIV (su via del

Proconsolo) |

x |

ll corpo centrale

della chiesa fu diviso in tre navate corrispondenti alle cappelle

del presbiterio; sappiamo che questa chiesa aveva la copertura a

capriate dipinte, il coro era transennato ed aveva un ingresso

secondario sul fianco settentrionale. Questo ingresso, accecato, è

ancora visibile dall’esterno del chiostro di accesso. Sull’altar

maggiore era stato collocato il magnifico polittico di Giotto,

attualmente esposto alla Galleria degli Uffizi. All’interno della

chiesa, sulla parete nord, sono ancora visibili resti degli antichi

affreschi del Trecento con motivi di finti paramenti murari e

piccole scene con storie di santo.

Entro il 1307 fu

completato il magnifico campanile, opera progettata da

Arnolfo di Cambio.

La facciata

gotica, con timpano e rosone, è ancora visibile nella parte

superiore (nella parte inferiore sono addossate costruzioni di

epoche successive) dal cortile interno ora della Pretura (accesso da

piazza San Martino, 2) o da un punto di vista sopraelevato.

|

x |

Il

Campanile visto dal Chiostro degli Aranci |

|

NOTIZIE SUGLI

INTERVENTI PRINCIPALI DELL’EDIFICIO CONVENTUALE

NEL QUATTROCENTO E

NEL CINQUECENTO

Durante la guida

dell’abate Gomezio Ferreira de Silva (1419-1439) l’area del

monastero si allargò considerevolmente fino alle attuali via dei

Gondi, dei Calzaiuoli, del Corso e del Proconsolo; in questo periodo

fu realizzato il “chiostro degli Aranci” (Bernardo Rossellino), si

incrementò la Biblioteca con rari e numerosissimi documenti antichi, libri preziosi manoscritti

e miniati, si acquisirono ricchissimi paramenti liturgici e si

costituì un patrimonio inestimabile di manufatti artistici.

Alla fine del

Quattrocento (1494 circa) Giovan Battista di Pandolfo Pandolfini

affidò a Bernardo da Rovezzano una serie di imponenti strutture: il

portale di accesso su via del Proconsolo con scalinata (distrutta

nel 1720), un elegante atrio a cinque campate con colonne a

capitelli corinzi (terminato entro il 1511), di accesso alla chiesa

della Badia e alla nuova cappella di famiglia, eretta sul luogo

dell’antichissima chiesetta di Santo Stefano, dove sappiamo che

Boccaccio nell’ottobre 1373 lesse Dante. Il nuovo atrio di Benedetto

da Rovezzano si apriva su un cortile rettangolare di fronte ad un

altro porticato, con sei campate, volte a crociera e capitelli

compositi realizzato nello stesso periodo, ma opera di altro

architetto, forse Giuliano da Sangallo. Tra il 1513 e il 1566 venne

eretta la contigua cappella Bonsi, intitolata a San Benedetto e già

contenente una scomparsa sepoltura con iscrizione.

Anche nel corso

del Cinquecento (a partire dall’aprile del 1588) il monastero si

ampliò di nuovi locali ad uso di dormitorio, foresteria, granai,

celle, magazzini nella direzione ovest/nord-ovest.

Il

chiostro degli aranci, particolare del

pozzo |

X |

|

|

l'altar maggiore |

xx |

LA TRASFORMAZIONE DELLA

CHIESA: 1628-1663 circa

Nei primi

decenni del Seicento, su iniziativa dell’abate Serafino Casolani, fu

decisa una radicale trasformazione della chiesa e se ne affidò il

progetto e la realizzazione all’architetto Matteo di Marco Segaloni:

i lavori iniziarono il 2 febbraio 1628 e si protrassero all’incirca

fino agli anni 1660/70.

Gli interventi

principali previdero:

- il cambiamento

di accesso della chiesa che divenne sul lato nord, a fianco di

quello secondario del Trecento: di conseguenza fu chiuso e

mimetizzato l’accesso ad ovest;

- la

trasformazione della pianta:da croce latina irregolare a croce greca

regolare e geometrica;

- la collocazione

dell’altar maggiore: da est a sud;

|

|

- la

realizzazione di un nuovo coro molto profondo;

- la

realizzazione di un nuovo soffitto ligneo (1631) che nascose le

antiche capriate dipinte, ancor oggi esistenti sotto il soffitto a

lacunari;

- la

realizzazione delle due grandi cantorie nei bracci est ed ovest ad

opera di Felice Gamberai tra il 1628 e il 1631;

- la

realizzazione di un nuovo pavimento nel 1663 (l’antico, risalente

alla fine del XIII secolo, era in tarsie di mattoni in maiolica

colorata a motivi geometrici; furono così rimosse tutte le

antiche sepolture, alcune delle quali collocate nel chiostro degli

Aranci). Anche la pavimentazione seicentesca però non ci è

pervenuta, perché sostituita e rifatta di nuovo tra il 1968 e il

1972, in occasione di un impegnativo intervento di restauro che

previde nuovamente la rimozione delle sepolture seicentesche ;

- la

realizzazione di una nuova sacrestia sul luogo dell’antica

Biblioteca;

|

xx |

coro (lato destro) |

|

Liturgia alla Badia Fiorentina

|

xx |

- la

realizzazione tra il 1660 e il 1664 della cappella dedicata a San

Mauro, il cui patronato era della Famiglia Covoni. Questa cappella,

costruita per custodire una preziosa reliquia del Santo, fu

addossata alla facciata originaria e si trova sul fondo del braccio

ovest della crociera.

In questo periodo

quindi, cioè intorno al 1670, la chiesa assunse l’aspetto che ancora

oggi vediamo, ad eccezione della pavimentazione, rifatta

recentemente, tra il 1968 e il 1972.

Il convento

soppresso tra il 1808 e il 1811, perse nei suoi ambienti le antiche

destinazioni, divenuti per la maggior parte ad uso di uffici della

Pretura, abitazioni di privati, magazzini e negozi.

La Chiesa invece

ha continuato sempre ad essere aperta dai pochi monaci benedettini

rimasti fino al 1925, anno in cui divenne parrocchia. Nel 1998,

soppressa la funzione parrocchiale, fu affidata alle cure delle

Fraternità Monastiche di Gerusalemme.

|

|

L’ACCESSO DA VIA

DEL PROCONSOLO

Di fronte a via

Ghibellina e all’entrata del Bargello, affiancato alla imponente

parete dell’abside trecentesca risalta il portale che

Benedetto da Rovezzano realizzò per volere di Giovan Battista di

Pandolfo Pandolfini, in un periodo tra il 1494 e i primi anni del

Cinquecento.

Il portale, in

pietra serena, è composto da due colonne scanalate, che sostengono

una doppia architrave sulla quale è posto un arco a tutto sesto, con

duplici modanature entro il quale è stata collocata alla fine

dell’Ottocento, una bella lunetta in maiolica invetriata, con

Madonna, Bambino e angeli, a mezzo busto, opera di Benedetto

Buglioni (1461-1521). Lo stemma dei Pandolfini, una serie di delfini

fluttuanti, ricorre sui capitelli, sull’architrave e sui lati

esterni dell’arco. Sopra il portale un grande stemma del monastero a

bande verticali, parallele; un altro simile, più piccolo è posto

vicino ad una lapide che riporta i versi nei quali Dante ricorda Ugo

di Toscana.

Il portale poggia

sugli scalini eseguiti nel 1870, in sostituzione di una doppia rampa

fatta nel 1730, che a sua volta aveva sostituito le ben più antiche

“scalee”.

|

|

xx |

L’ATRIO

L’accesso alla

chiesa è possibile da via del Proconsolo e da via Dante Alighieri

tramite un elegante porticato, commissionato dalla famiglia

Pandolfini a Benedetto da Rovezzano che lo eseguì entro il 1511.

Questo porticato,

composto da cinque campate delimitate ad ovest da eleganti colonne

lisce in pietra serena con capitelli corinzi e ad est da una lunga

parete su cui si aprono le cappelle Bonsi e Pandolfini, si apre su

un piccolo cortile rettangolare. Il lato nord del cortile è composto

dal muro della chiesa dove è ancora visibile un’antica porta

trecentesca ed il campanile di Arnolfo; il lato est è costituito da

un altro porticato con sei campate, volte a crociera, colonne e

capitelli compositi, opera probabile di Giuliano da Sangallo

(1445ca-1516) il lato sud è il muro dell’antico edificio

conventuale, adesso sede di uffici della pretura.

Nel corridoio

dell’atrio che da via Dante Alighieri arriva all’attuale ingresso

della chiesa vi è l’accesso alla cappella Bonsi e alla cappella

Pandolfini.

l'atrio, con a destra gli accessi

alla Cappelle Pandolfini e

Bonsi - sulla sinistra il

chiostro (in restauro) |

|

xx |

LA CAPPELLA

PANDOLFINI

Questa cappella,

che si apre sull’atrio descritto precedentemente, occupa il luogo

dell’antica chiesa di Santo Stefano (chiesa in cui Boccaccio lesse

Dante dall’agosto all’ottobre del 1373 !!!). Fu commissionata dalla

famiglia Pandolfini a Benedetto da Rovezzano e realizzata intorno al

1511. Si accede da un semplice portale rinascimentale, architravato

in pietra serena, che conserva ancora gli originali battenti lignei

scolpiti ed intagliati con i motivi dei delfini. La pianta

dell’interno è quadrata; lo sviluppo verticale delle pareti è

suddiviso da cornici marcapiano in pietra serena sull’esempio

brunelleschiano, ma con proporzioni diverse; una cupola semisferica

copre l’ambiente; sulla parete dell’altare, al centro, si apre un

profondo e grande prospetto in pietra serena composto da arco a

tutto sesto su pilastri scanalati con doppi elementi di capitelli.

Sopra l’altare, ornato da stemmi dei Pandolfini e da un frammento di

mensa romanica, è posto un dipinto raffigurante “La lapidazione di

Santo Stefano”, opera di Giovanni Bilivert (1576-1644). Sull’antico

pavimento vi sono numerose iscrizioni, di cui una ricorda che

Roberto, nipote di Giovan Battista Pandolfini, volle realizzare quel

pavimento nel 1592.

Ai lati

dell’altare due piccole porte in pietra serena di accesso a

piccolissimi spazi compresi tra il muro trecentesco sulla strada e

quello della cappella; sopra le porte due belle monofore

rinascimentali, con cornici in pietra serena.

ingresso della Cappella

Pandolfini, ora in restauro |

|

LA CAPPELLA BONSI

Si tratta di un

piccolo vano che si affaccia sull’atrio d’ingresso, accanto alla

cappella Pandolfini, cui si accede da un antico portale ligneo

intagliato e sormontato dallo stemma di famiglia. Adesso questa

antica cappella è occupata da “Monastica” un piccolo luogo di

accoglienza dove vengono venduti prodotti di molteplici monasteri,

nonché pubblicazioni relative ai Monaci di Gerusalemme. La

costruzione della cappella risale ad un periodo di tempo tra il 1513

e 1566, fu dedicata a San Benedetto, è a pianta quadrata ed è

caratterizzata da una semplice divisione architettonica

rinascimentale in pietra serena. Al centro, nel pavimento in

laterizio, una lastra tombale.

a

sinistra: portale d'ingresso sul

cortile, sec. XIV a

sinistra: portale d'ingresso sul

cortile, sec. XIV

a destra: ingresso alla Cappella

Bonsi, ora sede di "Monastica"

|

xxx |

|

|

xxx |

IL CAMPANILE

L’attuale

campanile, uno dei più belli in Firenze, è stato costruito sulla

base cilindrica del più antico campanile risalente al X secolo, è

stato progettato da Arnolfo di Cambio ed eseguito nei primi anni del

Trecento.

E’ formato dalla sovrapposizione di quattro piani a pianta

esagonale in pietra a vista. Ogni lato del campanile si apre con

bifore più piccole e con archi a tutto sesto le più basse, più

slanciate e con archi a sesto acuto le più alte.

La struttura

termina in alto con una cuspide molto pronunciata esagonale, alla

cui base sei piccole cuspidi con finestre quadrilobe.

Il campanile,

che ha subito nel tempo numerosi incidenti e manomissioni, è stato

restaurato nel 1900 e, più recentemente negli ultimi dieci anni.

Il campanile, visto

da Piazza San Firenze |

|

BREVE VISITA ALLA

CHIESA

Entrando in

chiesa siamo colpiti dall’eleganza e dalla chiarezza architettonica

di questo ambiente con pianta a croce greca. Davanti all’ingresso,

sopra una breve scalinata l’altare, una semplice mensa in pietra

serena, sormontata da una moderna croce in legno dipinto, in stile

bizantino. Dietro un magnifico arco trionfale che introduce al coro.

Sulla parete a sinistra dell’entrata un bel dipinto di Filippino Lippi, raffigurante “La Madonna che appare a San Bernardo”,

proseguendo a sinistra si apre la cappella di San Bernardo dove si

trovano affreschi staccati del primo Trecento e dove si apre un

piccolo spazio dove i monaci fanno accoglienza spirituale; sulla

parete del braccio est monumento funebre a Ugo di Toscana di Mino da

Fiesole, sormontato da una grande cantoria nella quale è inserita

“L’Assunzione della Vergine “di Giorgio Vasari. Segue una cappella

con altare e struttura architettonica in pietra serena dove è

custodito il Santissimo Sacramento; poi troviamo l’altar maggiore e

sul braccio ovest un’altra cappella, simmetrica alla precedente.

Sulla parete ovest si apre la cappella dedicata a San Mauro, che è

anche di accesso al chiostro degli Aranci e quindi agli ambienti

monastici. In questa cappella c’è pure l’ingresso al campanile.

Sopra l’entrata della cappella di San Mauro un antico e pregiato

organo del 1558, con cantoria. Proseguendo un monumento funebre di

Mino da Fiesole dedicato a Bernardo Giugni, poi un dossale marmoreo

ancora di Mino da Fiesole con Madonna e Bambino e i Santi Lorenzo e

Leonardo; infine sulla parete della controfacciata arcosolio di

Bernardo Rossellino con monumento funebre a Giannozzo Pandolfini e

resti di affreschi trecenteschi. La chiesa ha un bellissimo soffitto

ligneo dei primi decenni del Seicento intagliato e riquadrato con

ricchi lacunari.

DESCRIZIONE DELLE

OPERE D’ARTE NELLA CHIESA

Citiamo le più

importanti emergenze artistiche in ordine cronologico,indicando la

loro collocazione attuale in chiesa: |

|

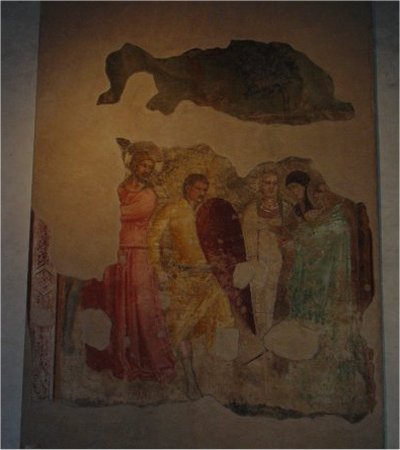

·

Quattro stralci di affreschi raffiguranti la ”Flagellazione di

Cristo”,”Pilato in carcere”,”Giuda impiccato”, la “Salita di Gesù al

Calvario”.

Sono affreschi staccati durante il restauro eseguito tra il 1958 e

1960, attualmente posti nella cappella di San Bernardo,

originariamente dipinti sui muri di una delle cappelle del

presbiterio, quella posta a sinistra dell’abside centrale, di

patronato Giochi Bastari. Sono opera di un valente pittore

fiorentino molto vicino a Giotto, da alcuni ritenuto Nardo di

Cione, che li eseguì verso il 1301 con uno stile di grande

qualità espressiva, chiarezza formale e realismo sintetico

·

Resti di affreschi del tardo Trecento con finti paramenti murari e piccole

storie di Santo nella parete della controfacciata. Questi affreschi

ci lasciano intuire l’aspetto della chiesa gotica, decorato

vivacemente

·

Tomba ad arcosolio di Giannozzo Pandolfini,

attribuita alla scuola di Bernardo Rossellino, realizzata appena

dopo il 1456, anno di morte di questo personaggio importante

nella vita politica e diplomatica di Firenze. La sepoltura, che si

trova nel settore ovest della controfacciata, è costituita da un

sarcofago, sopra un basamento ripartito da lesene, incassato entro

una lunetta incorniciata da festoni e sorretto da due delfini. Sulla

parte frontale l’epigrafe sorretta da una coppia di putti alati e

sul coperchio lo stemma dei Pandolfini entro una ghirlanda.

cappella di San Bernardo -

"Salita di Gesù al

Calvario", sec. XIV |

xx |

|

|

a sinistra: tomba di

Giannozzo Pandolfini

sulla parete di fondo

a destra: resti di

affresco del Tardo

Trecento |

|

|

·

Monumento funebre a Bernardo Giugni, opera di

Mino da Fiesole che la compì, tra il 1466 e il 1469,

attualmente posta nella parete destra del braccio a ovest della

crociera, in origine nella navata gotica meridionale. La struttura

della tomba, ripresa da Bernardo Rossellino, e molto simile a quella

che lo stesso artista fece ad Ugo di Toscana nella stessa chiesa,

poggia su un basso zoccolo: entro una grande struttura

rinascimentale è collocata la figura del defunto distesa su un

sarcofago con iscrizione e due angiolini alati. Al di sopra una

specchiatura tripartita in porfido rosso ed allegoria della

Giustizia al centro. Entro la grande lunetta che poggia su

un’architrave con ai lati due stemmi Giugni, una scultura con

ritratto di Bernardo, cancelliere della Repubblica fiorentina. Sulla

sommità, al di fuori dell’arco, una statuetta con cartiglio.

·

Dossale marmoreo con Madonna e Bambino

fiancheggiati dai Santi Lorenzo e Leonardo, eseguito da Mino da

Fiesole tra il 1464 e il 1470 per un’opera più complessa

commissionatagli da Dietisalvi Neroni per la sua cappella in San

Lorenzo. Quest’opera non fu completata come previsto, perché il

committente fu esiliato. Fu lasciata in deposito alla Badia: nel

1470 i monaci saldarono all’artista l’opera realizzata nella forma

in cui la vediamo e la collocarono in sacrestia.

|

xx |

dossale marmoreo di

Mino da Fiesole |

|

Monumento

Funebre a Ugo di

Toscana |

|

·

Monumento funebre ad Ugo di Toscana eseguito da Mino da Fiesole

tra il 1469 e il 1481, posto sulla parete che delimita il

braccio est della crociera, in corrispondenza dell’antico altar

maggiore, dove si trovava il celebre polittico di Giotto, ora agli

Uffizi. Il corpo del marchese era stato tumulato in Badia fin dal

1001, data della sua morte, in una cassa di ferro ed in un’urna di

porfido.

Mino da Fiesole, valente scultore fiorentino del Rinascimento,r ealizzò

questo monumento, commissionatogli fin dal

1469, in marmo

bianco di Carrara, con alcuni inserimenti in porfido rosso scuro.

Mino riprese lo schema usato da Bernardo Rossellino nel monumento a

Leonardo Bruni in Santa Croce: infatti ha organizzato la tomba

poggiandola su un basamento ornato da due angeli alati che reggono

l’iscrizione su cui è ricordato l’anno del compimento dell’opera,

1481. Sopra il basamento è realizzata una struttura architettonica

rinascimentale, delimitata alle estremità da due lesene con

capitelli classicheggianti su cui poggia un arco a tutto sesto.

Entro questa architettura, nella parte inferiore di forma

rettangolare è inserito il sarcofago con sopra il defunto disteso

sul letto funebre, sopra di lui, al centro, su un fondo diviso in

tre specchiature, un’allegoria della Carità. Sopra l’architrave che

delimita la sezione rettangolare dalla lunetta superiore, un tondo

con “Madonna e Bambino Gesù”. Ai lati del sarcofago, in basso, fuori

dal prospetto architettonico, due putti con lo stemma, a bande

verticali rosse e bianche, della Marca di Toscana. Quest’opera d’arte,

considerata il capolavoro di questo artista, è un bell’esempio

dell’arte fiorentina rinascimentale che dimostra di voler unificare

le “arti maggiori” (architettura, scultura, pittura) in una

rappresentazione di grande armonia compositiva, di realismo

idealizzato, di comprensione e rielaborazione dell’arte antica

romana, oltre che porsi come memoria delle virtù degli uomini

illustri per i contemporanei ed i posteri,virtù da imitare e

celebrare.

|

|

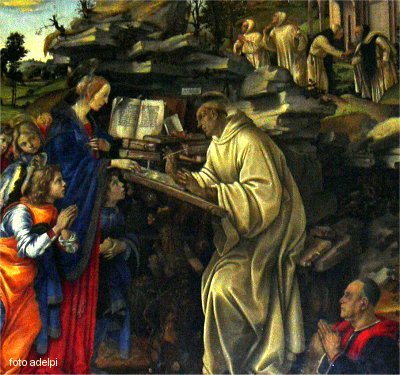

·

Dipinto raffigurante L’Apparizione della Madonna a San Bernardo, opera

di Filippino Lippi

che la eseguì probabilmente tra il 1482 e il 1486 per la

cappella di famiglia Del Pugliese nel monastero di Santa Maria delle

Campora di Marignolle, presso Firenze. Questo dipinto arrivò alla

Badia durante l’assedio del 1530, per motivi di sicurezza. Sappiamo

che il convento delle Campora dipendeva dai monaci della Badia

fiorentina. Il committente, Piero di Francesco Del Pugliese, è

raffigurato di profilo, a mani giunte, in basso a destra mentre

osserva la scena dell’Apparizione della Vergine a San Bernardo, in

estasi, sul fondo a destra in alto i monaci osservano, fuori del

convento, meravigliati la luce di cui non comprendono il

significato. Un particolare curioso è la raffigurazione di un

demonio coperto di pelliccia e con minacciose zanne nascosto nella

roccia sotto al santo. Il dipinto di Filippino colpisce per la

nitidezza del disegno, lo splendore dei colori, la delicatezza e la

dolcezza delle fisionomie molto espressive, e belle proporzioni e la

sapiente organizzazione della composizione e della profondità.

Tuttavia il disegno dell’artista, inquieto e sinuoso, conferisce

alla scena un dinamismo psicologico molto innovativo rispetto al

clima artistico fiorentino, che gravitava alla corte di Lorenzo il

Magnifico di cui Botticelli era senza dubbio il protagonista, dal

quale si era invece appena allontanato Leonardo in cerca di altro

tipo di committenze a Milano

Filippino Lippi:

"Apparizione della Madonna a San Bernardo" (particolare)

|

xx |

|

|

Il coro

ligneo

costituito

da trentadue

stalli in

noce

intagliato e

intarsiato,

eseguito tra

il 1501 e il

1502 dai

maestri

legnaioli

Francesco e

Marco Del

Tasso.

Questo coro

si trovava

nella chiesa

arnolfiana

nello spazio

al centro

della navata

centrale,

prima

dell’inizio

delle navate

laterali.

Nello

spostamento

della nuova

sistemazione

seicentesca

furono fatte

delle

modifiche

perché le

parti si

adattassero

alle nuove

esigenze,

come la

critica ha

rilevato in

occasione

dei restauri

eseguiti tra

il 1969 e il

1972. La

serie dei

sedili di

sinistra si

apre con il

bue (San

Luca) e si

chiude con

l’aquila

(San

Giovanni);

quelli di

destra si

inizia con

il leone

(San Marco)

e termina

con

l’angelo

(San

Matteo).

Bellissimi

sono i

braccioli

terminali,

molto

espressive

le sculture,

mirabili le

tarsie dei

pannelli

lignei. |

|

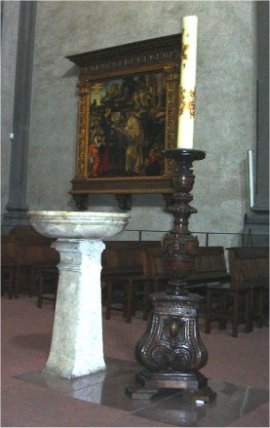

badalone del coro

sec XVI |

xxx |

Gli stessi legnaioli

eseguirono lo

stupendo badalone,

ancora in loco: su

una base massiccia a

sezione esagonale

poggia una colonna

rivestita di intagli

ed un elemento

piramidale a tre

piani inclinati sui

quali si appoggiano

i corali. Ad un

altro maestro della

stessa epoca,

anonimo, è invece

attribuito il bel

candelabro ligneo

per il cero

pasquale: sulla base

triangolare, su cui

è intagliato lo

stemma della Badia,

e sullo allungato

nodo sporgono

protromi umane a

tutto rilievo; il

corpo dell’oggetto,

un unico pezzo,

risulta dalla

sovrapposizione di

strutture variamente

sagomate che ora si

restringono, ora si

allargano in

armonioso rapporto

candelabro ligneo

sec. XVI |

xxx |

|

|

·

Organo : opera di Onofrio Zeffirini da Cortona

che lo terminò nel 1558

Si tratta dell’unico organo di questo celebre costruttore

di strumenti rimasto pressoché integro fino ad oggi: infatti gli

altri importanti organi da lui eseguiti (in Sant’Ambrogio, nella

chiesa di Ognissanti, in Santa Trinita, in Santa Croce, nel Duomo)

sono stati o smembrati o manomessi. A questo bellissimo organo

infatti mancano solo l’antica tastiera e una decina di canne piccole

su un complesso di 416! Le fonti antiche ricordano la grande fama

dello Zeffirini, quasi un mito durato fino al secolo scorso in

questa specialità artistica: il restauro, compiuto tra il 1978 e il

1979 recuperando interamente le particolari sonorità, anche

manieristiche, di questo strumento, ha confermato la fama del suo

costruttore. L’organo è inserito entro strutture lignee dorate,

dipinte ed intagliate da Felice Gamberai (attivo in Badia

negli anni 1628-1631) nelle quali sono inseriti dipinti

raffiguranti a sinistra, a figura intera un “San Michele”, e sopra,

entro un tondo, il volto di “Santa Cecilia” dipinti nel 1635 da

Francesco Furini; a destra dell’organo un “San Giovanni Battista“

con sopra, entro un tondo, il volto di “David” dipinti nello stesso

anno da Baccio del Bianco.

|

xx |

|

|

|

·

Dipinto raffigurante “Assunzione di Maria Vergine” con i Santi

Benedetto, Nicola di Bari e Santa Scolastica a sinistra e a destra i

Santi Lorenzo, Agostino e Giustina, opera di Giorgio Vasari

(1511-1574) che realizzò e sistemò sull’altare maggiore della chiesa

il 2 febbraio 1568, prendendo il posto dell’antico polittico di

Giotto, adesso esposto alla Galleria degli Uffizi. L’opera

del Vasari che comprendeva pure una predella, di cui restano due

parti a Palazzo Pitti, fu smembrata in occasione della

trasformazione seicentesca della chiesa ed inserita nella grande

cantoria posta nel braccio est della chiesa, realizzata da Felice

Gamberai intorno al 1628.

Cantoria di

Felice Gamberai,

con "Assunzione

di Maria Vergine"

di Giorgio

Vasari |

|

sopra:

Dipinto

raffigurante “Cristo porta la croce con la

Veronica” dipinto da Giovan Battista Naldini (1537ca.-

1591) verso il

1570, posto nell’altare della cappella a sini-

stra dell’altare

maggiore.

|

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a fianco:

Dipinto

raffigurante la

"Pentecoste"

dipinto da

Mirabello

Cavalori

(1510-20ca.-1572).

posto

sull'altare

della cappella a

destra

dell'altar

maggiore |

|

sopra: Madonna

con Bambino (XIX

secolo)

a destra:

"Croce Gloriosa"

di Giovanna Faccincani

|

|

·

Soffitto ligneo intagliato a cassettoni ottagonali e rettangolari disposti entro una

cornice percorsa ininterrottamente da motivi decorativi fogliacei e

sostenuta da finte mensole di acanto eseguito tra il 1628 e il 1631

da Felice Gamberai, che realizzò qui il suo capolavoro tanto

da venir richiesto per altri lavori simili fuori Firenze.

·

All’esterno dell’arco del coro si possono osservare, a sinistra una

"Immacolata Concezione", a destra una “Annunciazione”,

opera di un pittore anonimo del primo Settecento e al centro

“Martirio di Santo Stefano” opera di Gian Domenico Ferretti.

Lo stesso pittore eseguì anche, all’interno del coro,

“l’Incoronazione

della Vergine” e “l’Assunzione della Vergine”, nel 1734 circa.

Le figure dei “Profeti” e le finte architetture sulle

pareti all’interno del coro furono eseguite da Pietro Anderlini nel

1734.

·

Cappella di San Mauro

(braccio ovest della crociera, addossata all’antica

facciata) progettata dall’architetto Giovan Battista Balatri tra il

1660 e il 1664 su commissione della famiglia Covoni che la volle per

custodire una preziosa reliquia di quel Santo. Sull’altare

un dipinto ”San Mauro che risana gli storpi“ di Onorio

Marinari (1627-1715), sul soffitto “San Mauro in gloria” di

Vincenzo Meucci (1699-1766), le finte architetture dipinte sulle

pareti sono di Pietro Anderlini. Un’epigrafe posta sotto e dietro la

mensa dell’altare ricorda che la decorazione pittorica fu eseguita

nel 1737.

·

Due piccole statue raffiguranti “Madonna con Bambino” e “San Francesco” poste la prima

appena fuori della cappella a destra dell’altar maggiore, l’altro

all’interno della cappella di San Bernardo, di un artista della

prima metà dell’Ottocento.

·

Croce Gloriosa un grande crocifisso sagomato dipinto su

tavola in stile bizantino posto sopra l’altar maggiore opera di

Giovanna Faccincani, del 2001

|

|

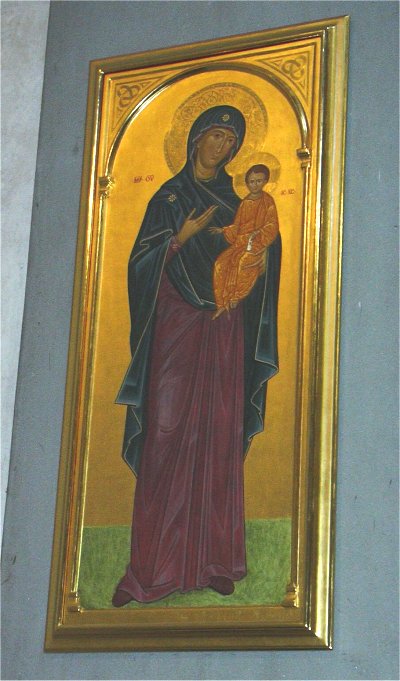

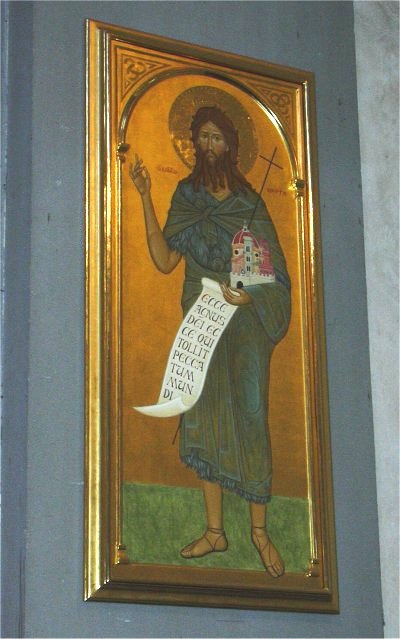

Due icone

in stile

bizantino,

raffiguranti

la

"Vergine con

Bambino"

e "San

Giovanni

Battista"

poste sui

pilastri

all'ingresso

del coro,

rispettivamente

a sinistra e

a destra,

opera di

Giovanna

Faccincani

(2008) |

|

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a sinistra:

Vergine con

Bambino

a destra: San

Giovanni

Battista

di Giovanna

Faccincani |

|

|

|

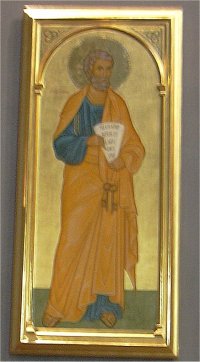

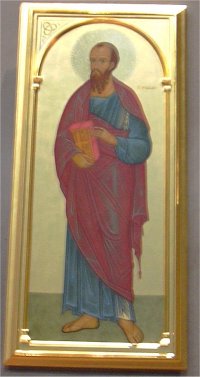

Sulle colonne

antistanti il

presbiterio

a sinistra:

San Pietro

Apostolo

a destra: San

Paolo Apostolo

Icone di Giovanna Faccincani

(maggio 2011) |

|

|

IL CHIOSTRO DEGLI

ARANCI

Si accede a

questo bel chiostro, posto all’interno del complesso monastico e

così denominato dagli aranci che vi furono piantati fin dall’antico,

dalla cappella di San Mauro e/o dalle scale della sacrestia. Fu

realizzato per volere di Filippo di ser Ugolino Pieruzzi, celebre

umanista fiorentino, tra il 1432 e il 1438 su progetto di Bernardo

Rossellino. E’ formato da due porticati sovrapposti ad archi

ribassati (tre sui lati brevi, cinque sugli altri) che poggiano su

colonne in pietra serena con capitelli ionici. I muri di separazione

tra i due piani sono interrotti da cornici marcapiano orizzontali e

lesene verticali che collegano le colonne dei due piani. Al centro

del chiostro un bel pozzo quattrocentesco. Sulle pareti del

piano inferiore si segnala, tra le numerose memorie di iscrizioni,

lapidi e frammenti architettonici, l’ingresso alla più antica sala

capitolare .

chiostro

degli aranci: il piano superiore |

xxxx |

|

|

Al piano

superiore sulle lunette delle pareti dei lati settentrionale, occidentale

la prima campata del meridionale, sono ancora visibili

gli affreschi con storie della

Vita di

San

Benedetto,

che

alcuni

attribuiscono

a

Giovanni

di

Consalvo,

un

pittore

portoghese

compatriota

dell’allora

abate Gomezio che è documentato nei libri

dei creditori negli anni 1436-1439, altri ad un pittore fiorentino,

ancora anonimo, denominato “Maestro del chiostro degli Aranci”. Si

tratta di scene eseguite con vivo realismo e piacevole disegno

secondo l’esempio dei maggiori maestri fiorentini del tempo,in

particolare del Beato Angelico. |

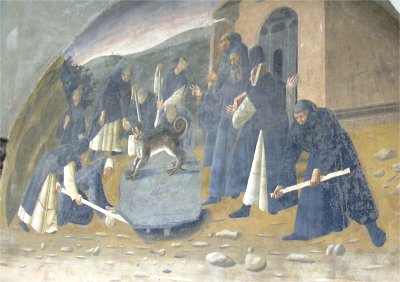

chiostro

superiore:

affreschi

sulla

vita

di

San

Benedetto |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

|

|

|

Partendo

dall’angolo nord occidentale vi sono raffigurati i seguenti episodi:

·

San

Benedetto giovane parte da Roma.

·

San

Benedetto, grazie alle preghiere, compie il miracolo di aggiustare

il vaglio della nutrice.

·

San

Benedetto viene vestito monaco da Romano; il monaco Romano assiste

Benedetto a Subiaco; un angelo appare ad un sacerdote mentre

consuma il pranzo pasquale rimproverandolo di non pensare alla fame

sofferta da Benedetto;

·

San

Benedetto si getta nudo in un cespuglio di rovi per vincere le

tentazioni e poi assorto in estasi (questa lunetta fu eseguita più

tardi dal pittore Agnolo Bronzino, nei primi decenni del

Cinquecento).

·

San

Benedetto, seduto su un cassone, spezza benedicendolo un bicchiere

colmo di vino offertogli da dei confratelli di una confraternita che

lo avevano voluto come capo. Tra i volti dei monaci, uno, calvo e

sorridente che ammicca verso l’osservatore e sopra il cui capo ci

sono le iniziali I.M. è stato indicato come possibile autoritratto

dell’autore del ciclo.

|

|

·

San

Benedetto libera un monaco da un diavolo battendolo sulle spalle con

un bastone.

·

San

Benedetto recupera miracolosamente un falcetto caduto in un lago da

un barbaro mentre ripuliva un terreno di proprietà del monastero.

·

Il

monaco Mauro è inviato da San Benedetto a salvare il collega Placido

caduto nel lago mentre attingeva l’acqua;

·

Prete Fiorenzo offre a San Benedetto del pane avvelenato; nel

refettorio interviene un corvo che lo prende prima che il Santo lo

consumi.

·

San

Benedetto allontana con la preghiera un diavolo che impediva a dei

monaci di sollevare un macigno: allusione ad un episodio della

costruzione del monastero di Montecassino;

·

San

Benedetto resuscita un giovane religioso rimasto sepolto sotto un

muro crollato durante i lavori a Montecassino;

·

San

Benedetto si accorge dell’imbroglio tesogli dal re Totila che aveva

mandato al suo posto uno scudiero volendosi accertare dei poteri del

Santo.

|

xx |

|

|

xxxx |

·

San

Benedetto predice a re Totila la prossima morte

Seguono sei lunette con le sinopie degli affreschi

ricordati; le altre sei sinopie si trovano nei Depositi delle

Gallerie.

|

|